Postnatale Depression: Traurigkeit statt Mutterglück

Mit der Geburt eines Kindes sind unbeschreibliche Glücksgefühle verbunden. Doch statt einer wundervollen Zeit erleben einige Frauen eine postnatale Depression, aus der sie ohne Hilfe nur schwer herausfinden. Hier lesen Sie alles über Symptome, Ursachen und die Behandlung von Wochenbettdepressionen.

Die Freude über das neugeborene Kind ist nicht bei jeder Mutter selbstverständlich. (unsplash)

Süsse Babys, glückliche Mütter und Väter – diese Vorstellung und viele gut gemeinte Ratschläge begleiten eine Frau durch ihre Schwangerschaft. Doch dieses Bild stimmt vielfach nicht mit der Realität überein: zehn bis zwanzig Prozent der Frauen, die zum ersten Mal Mutter werden, leiden unter einer postnatalen Depression (PND), auch Wochenbettdepression oder postpartale Depression (PPD) genannt.

Symptome einer Wochenbettdepression

Die Symptome der postpartalen Depression sind vielfältig und können sich von Frau zu Frau unterscheiden. Aber es gibt einige typische Anzeichen einer Wochenbettdepression, die häufiger auftreten:

-

Stimmungsschwankungen: Die betroffene Frau kann sich extrem traurig, ängstlich oder gereizt fühlen. Es kann zu starken Stimmungsschwankungen kommen, ohne dass ein erkennbarer Grund vorliegt.

-

Gefühle von Hoffnungslosigkeit und Wertlosigkeit: Die Frau kann das Gefühl haben, dass sie als Mutter versagt oder dass sie ihrem Kind nicht gerecht wird. Sie kann sich wertlos oder überfordert fühlen.

-

Verlust des Interesses an Aktivitäten: Eine Wochenbettdepression kann dazu führen, dass die betroffene Frau kein Interesse mehr an Dingen hat, die ihr normalerweise Freude bereiten. Sie kann das Interesse am Baby, an sozialen Aktivitäten oder an Hobbys verlieren.

-

Schlafstörungen: Probleme mit dem Schlaf sind ein häufiges Symptom. Betroffene können Schwierigkeiten haben, einzuschlafen oder durchzuschlafen, selbst wenn das Baby schläft. Oder sie können sich ständig müde und erschöpft fühlen.

-

Appetitveränderungen: Eine Wochenbettdepression kann zu einem gesteigerten oder verringerten Appetit führen. Manche Frauen haben keinen Appetit und verlieren Gewicht, während andere vermehrt essen und an Gewicht zunehmen.

-

Energiemangel und Erschöpfung: Betroffene Frauen fühlen sich häufig extrem müde und erschöpft, selbst wenn sie genügend Schlaf bekommen. Selbst einfache Aufgaben können überwältigend erscheinen.

-

Schwierigkeiten bei der Bindung zum Baby: Frauen mit Wochenbettdepression können Schwierigkeiten haben, eine emotionale Bindung zu ihrem Baby aufzubauen. Sie können sich distanziert oder desinteressiert fühlen und ein Gefühl der Abneigung gegenüber dem Kind entwickeln.

-

Reizbarkeit und Unruhe: Eine postpartale Depression kann zu erhöhter Reizbarkeit und Unruhe führen. Die betroffene Frau kann leicht gereizt oder wütend werden, auch bei kleinen Anlässen. Sie kann eine geringe Frustrationstoleranz haben und sich schnell überfordert fühlen.

-

Übermässige Ängste und Sorgen: Frauen mit Wochenbettdepression können unter übermässiger Angst und Sorgen leiden. Sie können sich ständig Sorgen um die Gesundheit und das Wohlbefinden des Babys machen, auch wenn es keinen konkreten Grund zur Besorgnis gibt. Diese Ängste können belastend sein und das tägliche Funktionieren beeinträchtigen.

Nicht alle Frauen, die nach der Geburt eine gewisse Traurigkeit oder Stimmungsschwankungen erleben, sind automatisch an einer Wochenbettdepression erkrankt. Wenn jedoch die oben genannten Symptome über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben und den Alltag beeinträchtigen, ist es ratsam, den Ursachen auf den Grund zu gehen und medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Ursachen der postpartalen Depression

Eben noch war alles in Ordnung, das Glück perfekt und plötzlich fühlt sich alles falsch an. Für viele Betroffene kommen postpartale Depressionen tatsächlich aus dem Nichts. Und auch die Medizin kann die Ursachen von Wochenbettdepressionen nicht klar benennen. Expert:innen gehen davon aus, dass verschiedene Faktoren verantwortlich sind: physische, psychische, hormonelle, biochemische, soziale und gesellschaftliche. Untersuchungen zeigen zudem, dass durchaus gewisse Risikofaktoren bestehen. So erkranken Frauen häufiger, wenn sie bereits früher oder während der Schwangerschaft an Depressionen erkrankt waren. Wer seine eigene Mutter in der Kindheit verloren hat, ist ebenfalls gefährdet, eine postpartale Depression zu entwickeln. Ebenso Personen, die kürzlich einen Verlust verkraften mussten. Auch, wenn Partner und Familie nicht in der Nähe sind, das Baby zu früh geboren wurde oder finanzielle Schwierigkeiten bestehen, erhöht sich das Risiko, an einer Wochenbettdepression zu erkranken.

In den meisten Fällen tritt eine postpartale Depression zwischen der vierten und sechsten Woche nach der Geburt auf, kann sich jedoch auch erst später im ersten Lebensjahr des Kindes entwickeln. Fachleute gehen davon aus, dass diese Form der Depression oft bereits während der Schwangerschaft beginnt, aber unbemerkt bleibt.

Auswirkungen auf das Baby

Die postpartale Depression kann verschiedene Auswirkungen auf das Baby haben. Es ist wichtig zu beachten, dass jedes Baby und jede Mutter-Kind-Beziehung einzigartig ist, daher können die Auswirkungen variieren. Einige mögliche Auswirkungen der postpartalen Depression auf das Baby sind:

-

Beeinträchtigte Mutter-Kind-Bindung: Eine Mutter mit Wochenbettdepression kann Schwierigkeiten haben, eine enge und liebevolle Bindung zu ihrem Baby aufzubauen. Sie kann sich distanziert, desinteressiert oder zurückgezogen fühlen. Dies kann die emotionale Entwicklung und das Wohlbefinden des Babys beeinflussen.

-

Verändertes Verhalten und Unsicherheit: Eine Mutter mit postpartaler Depression kann möglicherweise nicht in der Lage sein, angemessen auf die Bedürfnisse ihres Babys zu reagieren. Sie kann weniger aufmerksam, weniger einfühlsam oder weniger reaktionsfähig sein. Das kann dazu führen, dass das Baby sich unsicher oder untröstlich fühlt.

-

Beeinträchtigte soziale Interaktion: Oft haben Mütter mit Wochenbettdepression weniger soziale Interaktionen mit ihrem Baby. Das Baby kann weniger Gelegenheiten haben, soziale und emotionale Fähigkeiten zu entwickeln und sich sicher und unterstützt zu fühlen.

-

Ungünstige Stressreaktionen: Babys von Müttern mit postpartaler Depression können ein erhöhtes Risiko für ungünstige Stressreaktionen haben. Sie können empfindlicher auf Stress reagieren, haben möglicherweise mehr Schwierigkeiten, sich zu beruhigen, und können ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsstörungen haben.

Diese potenziellen Auswirkungen treten nicht bei allen Babys auf und andere familiäre und soziale Faktoren spielen ebenfalls eine Rolle. Frühzeitige Erkennung und Behandlung der Wochenbettdepression sind entscheidend, um die Auswirkungen auf das Baby zu minimieren und die Mutter-Kind-Bindung zu unterstützen. Professionelle Hilfe, wie psychotherapeutische Unterstützung oder eine Kombination aus Therapie und Medikamenten, kann dabei helfen, die Symptome der postpartalen Depression zu lindern und die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mutter und Baby zu fördern.

Postnatale Depression: Behandlung und Prävention

Wochenbettdepressionen werden mit Antidepressiva und Psychotherapie behandelt. Antidepressiva unterstützen das körpereigene Botenstoffsystem im Hirn dabei, wieder ins Lot zu kommen. Klären Sie vor der Einnahme von Medikamenten unbedingt mit Ihren Ärzt:innen ab, ob Sie dennoch stillen können. Einzel-, Paar- oder Gruppentherapien helfen Ihnen weiter dabei, sich auf die neue Situation einzustellen und besser mit Ihrer Erkrankung zurechtzukommen. Ärzte, bzw. Ärztinnen, Berater:innen und Selbsthilfegruppen sind wichtige Ansprechpartner auf dem Weg zur geeigneten Behandlung. Leiden Sie an einer schweren Depression mit Suizidgedanken, ist eine stationäre Therapie unerlässlich. Damit es gar nicht erst so weit kommt, können werdende Eltern auch Präventionsmassnahmen ergreifen. Fachpersonen empfehlen, nichts Grösseres wie zum Beispiel Umzüge während der Schwangerschaft zu planen, sich Unterstützung durch Familienangehörige, Freund:innen oder Haushaltshilfen zu holen, den «neuen» Alltag mit dem Säugling gut zu organisieren und geeignete Betreuungsmöglichkeiten zu finden. Ausserdem sollte bei der Wahl von Gynäkolog:innen und der Hebamme darauf geachtet werden, dass diese positiv unterstützend wirken und auch nach der Entbindung für Gespräche zur Verfügung stehen. Viel Ruhe nach der Entbindung kann ebenfalls verhindern, dass Sie oder Ihr Partner (ja, Männer können auch betroffen sein) an einer postnatalen Depression erkranken.

Bei der Prävention einer postpartalen Depression ist die Organisation des Lebens nach der Geburt nicht zu unterschätzen. So empfehlen Fachleute in der Zeit nach der Geburt nichts Grösseres zu planen, wie zum Beispiel Umzüge. Auch Unterstützung durch Familienangehörige, befreundete Personen oder Haushaltshilfen können entlasten, den «neuen» Alltag mit dem Säugling zu organisieren. Ausserdem sollte bei der Wahl von Gynäkologin oder Gynäkologe und der Hebamme darauf geachtet werden, dass diese positiv unterstützend wirken und auch nach der Entbindung für Gespräche zur Verfügung stehen. Zudem gilt es als erwiesen, dass strikte Ruhe nach der Entbindung und in den nachfolgenden Wochen das Erkrankungsrisiko senkt.

Babyblues oder postnatale Depression?

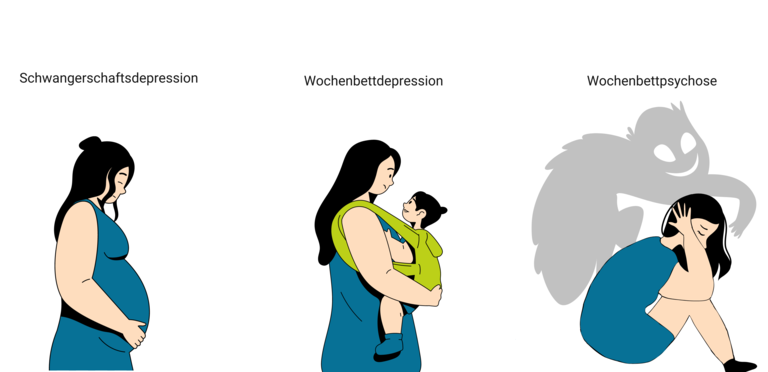

Die Medizin kennt verschiedene Arten von psychischen Krankheiten, die während der Schwangerschaft auftreten und fliessend ineinander übergehen können. Diese unterscheiden sich durch Symptome und deren Intensität.

Depression während der Schwangerschaft: Pränatale Depression

Bereits vor der Geburt können Frauen depressiv werden. Ungefähr zwanzig Prozent aller Schwangeren verspüren Symptome, die denen einer Depression ähneln, jedoch weniger schwerwiegend sind. Auslöser der pränatalen Depression können Stress, Traumata oder erbliche Faktoren sein. Ausserdem stehen Hormonveränderungen als Ursache im Verdacht. Untersuchungen haben gezeigt, dass Botenstoffe wie Östrogen diejenigen Hirngegenden beeinflussen, die für unsere Stimmung zuständig sind.

Postnartales Stimmungstief, Babyblues oder Heultage

Eine Wochenbettdepression ist nicht zu verwechseln mit dem sogenannten «Babyblues» nach einer Geburt. Ein kurzes Stimmungstief und Gefühlsausbrüche sind für frisch gebackene Mütter normal und hängen mit dem Hormonhaushalt zusammen. Im Unterschied zur postnatalen Depression verschwindet der Babyblues nach wenigen Tagen wieder.

Postnatale Depression, Wochenbettdepression oder Postpartale Depression

Postnatale Depressionen können unbehandelt schwere Langzeitfolgen sowohl für die Mutter als auch für das Kind und die ganze Familie haben. Die Krankheit ist nicht leicht zu erkennen, weder für Betroffene noch für Angehörige. Psychiater:innen stellen die Diagnose mithilfe der Patientengeschichte, Interviews und einem speziellen Fragebogen, der Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Sie wurde 1987 eingeführt und speziell entwickelt, um Depressionen bei Müttern nach der Geburt zu erkennen. Ein Fragebogen ersetzt zwar keine Diagnose, kann aber einen Hinweis darauf geben, ob genauere Abklärungen vorgenommen werden sollten. Eine übersetzte Version der EPDS können Sie hier downloaden.

Postnatale oder postpartale Psychose

Eine seltene, aber deutlich schwerere Form der postnatalen Depression ist die postnatale Psychose. In den ersten zwei Wochen nach der Geburt erleiden etwa zwei von tausend Frauen eine schwere psychische Krise, in deren Verlauf sie den Kontakt zur Realität verlieren. Eine solche Psychose kann sich zum Beispiel durch Wahnvorstellungen, stark übertriebene Aktivität oder extreme Ängste äussern und muss umgehend behandelt werden, um Mutter und Kind zu schützen. Mehr zum Thema Halluzinationen lesen Sie in unserem Artikel «Wochenbettpsychose: Symptome, Ursachen und Behandlung».

Tipps für Angehörige

Die Liebsten – vor allem Partnerpersonen – können eine Frau, die an einer postnatalen Depression leidet, unterstützen. Die Organisation Postpartale Depression Schweiz gibt folgende Empfehlungen ab:

- Zuhören, Geduld und Verständnis zeigen und negative Gefühle und Gedanken der Frau nicht bagatellisieren oder werten.

- Ermutigen, Zeit für sich selber zu nehmen.

- So oft wie möglich für die Partnerin da sein.

- Nicht auf Streit einsteigen.

- Die Partnerin in dem bestärken, was sie macht und sie loben.

- Immer wieder darauf hinweisen, dass die Krankheit abklingen und schliesslich ganz heilen wird.

- Versuchen, die Erwartungen der Frau an sich selbst zu mindern, indem sie daran erinnert wird, dass Haushalt und Pflege des Kindes auch Aufgabe des Vaters ist.

- Die Frau in ihrem Teil- oder Vollzeitberuf als Hausfrau und Mutter so stark wie möglich entlasten, ohne ihr alles abzunehmen.

- Dafür sorgen, dass die Kindesmutter jede Nacht mindestens fünf Stunden am Stück schlafen kann.

- Wichtige Entscheidungen abnehmen.

- Die Partnerin mit Dingen verwöhnen, die sie gerne mag.

- Dafür sorgen, dass sie sich in ärztliche Behandlung begibt und, dass sie verschriebene Medikamente regelmässig einnimmt.

All diese Tipps können helfen, den Genesungsprozess zu unterstützen. Überhaupt ist die Prognose mit einer entsprechenden Therapie gut: postnatale Depression ist heilbar und wirkt sich in den meisten Fällen nicht negativ auf die Mutter-Kind-Beziehung aus. Entscheidend ist, dass Sie sich jemandem anvertrauen und Hilfe holen. So rät denn auch die Selbstbetroffene Andrea Borzatta in ihrem Erfahrungsbericht: «Indem wir über unsere Gefühle, Ängste und Sorgen sprechen, geben wir unserem Umfeld eine Möglichkeit zu helfen und zu verstehen – nämlich, dass die postnatale Depression eine Krankheit ist, die jeden treffen kann, für die sich niemand schämen muss und die geheilt werden kann. Der erste Schritt hierzu ist aber, dass betroffene Frauen darüber sprechen, auch wenn das zu Beginn oft schwierig ist.» Weitere Unterstützung finden Sie beim Verein Postpartale Depression Schweiz, Hilfe bei der Suche nach geeigneten Psychotherapeut:innen bieten entweder Hausärzte, bzw. Hausärztinnen, die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen (FSP), die Assoziation Schweizer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (ASP) sowie der Schweizerische Berufsverband für angewandte Psychologie (SBAP).