Diskussionen in der Community

- Wie kriege ich eine zuverlässige psychiatrische Versorgung auf die Reihe?

- Ich Sucher Therapie weil:ich Pädophil bin

- komplexe PTBS - Betroffene

- Psychische Erkrankungen bei MmB.,welche ihre Bedürfnisse/Probleme nicht kommunizieren können

- Gibt es in Deutschland Sexualtherapien die bei sexuellen Traumatas, von der GKV bezahlt werden?

- Tabuisierung psychischer Erkrankungen

Hören wir das Wort «Zwangsstörung», denken wir vielleicht an eine junge Frau, die nicht aufhören kann, sich die Hände zu waschen. Warum dieses Klischee nur zum Teil stimmt und welche Arten von Zwängen es gibt, behandeln wir in diesem Beitrag.

Definition: Was ist eine Zwangsstörung?

Zwangsstörungen sind komplexe psychische Erkrankungen, bei denen Menschen von wiederkehrenden, unerwünschten Gedanken, Bildern oder Impulsen, auch als Zwangsgedanken bezeichnet, geplagt werden. Diese Gedanken verursachen oft starke Angst oder Unbehagen. Um die Angst zu lindern oder die Befürchtungen abzuwehren, entwickeln Betroffene zwanghafte Verhaltensweisen oder Rituale, die sie immer wieder ausführen müssen. Diese Zwangshandlungen können eine kurzfristige Erleichterung bieten, verstärken aber langfristig die Belastung und den Teufelskreis der Erkrankung. Zwangsstörungen können verschiedene Bereiche des Lebens beeinträchtigen, wie Arbeit, Schule, Beziehungen und persönliche Aktivitäten. Betroffene haben oft das Gefühl, dass sie wenig Kontrolle über ihre Zwänge haben und sich von ihnen beherrscht fühlen. Die Diagnose erfolgt in der Regel, wenn die Symptome über einen längeren Zeitraum andauern und den Alltag signifikant beeinflussen.

Weitere Diskussionen in der Community

Wie fühlt sich eine Zwangsneurose an?

Stellen Sie sich eine alltägliche Situation vor: Nach dem Aufstehen gehen Sie ins Bad, Sie frühstücken, trinken einen Kaffee, bügeln ein Hemd für das Meeting um neun Uhr, ziehen sich an und machen sich auf den Weg zur Arbeit. Plötzlich schleichen sich Gedanken ein: Habe ich die Kaffeemaschine ausgeschaltet? Habe ich das Bügeleisen vom Strom getrennt? Habe ich die Haustüre abgesperrt? Sie sind unsicher und kehren nach Hause zurück und stellen fest, dass alles in Ordnung ist. Erleichtert machen Sie sich nun erneut auf den Weg zur Arbeit. Wenn es sich damit erledigt hat, ist das nicht weiter schlimm. Diese täglichen Unsicherheiten gegenüber Dingen, die wir mehr oder weniger automatisch tun, sind normal.

Anders verhält es sich, wenn die Unsicherheit anhält und sich ein Zwang einstellt, die gleichen Dinge immer und immer wieder zu kontrollieren. Um beim Beispiel zu bleiben: Man kehrt immer wieder nach Hause zurück, um zu kontrollieren und dies im Bewusstsein, dass es völlig unsinnig ist und man zu spät zum Meeting kommt. Der Zwang beherrscht also das Verhalten gegen den Willen der Betroffenen. Erst, wenn diese Verhaltensweisen ein derartiges Ausmass annehmen, dass die Betroffenen darunter leiden oder deren Alltag stark beeinträchtigt ist, spricht man von einer krankhaften Zwangsstörung oder Zwangsneurose.

Hinter den meisten Zwangshandlungen steht die fixe Idee, dass dadurch etwas Gefährliches verhindert werden soll. Wenn die Handlungen nicht immer und immer wieder ausgeführt werden können, entsteht ein Gefühl von Unsicherheit, Angst oder Ekel. Durch die wiederholte Ausführung der Zwangshandlungen werden diese Gefühle verringert. Aus Zwangshandlungen können auch Zwangsrituale werden. Die Handlungen werden in einer bis ins kleinste Detail ausgearbeiteten Art und Weise ausgeführt. Die Betroffenen müssen das Ritual jedes Mal in exakt derselben Weise, nach bestimmten, sorgfältig zu beachtenden Regeln durchlaufen. Kann die Handlung nicht abgeschlossen werden, entsteht weitere Angst, und das Ritual muss häufig von Anfang an wiederholt werden.

Symptome einer Zwangsstörung

Begleitende Symptome zu den Zwangshandlungen oder Zwangsgedanken sind oftmals eine allgemeine Nervosität der Betroffenen, ein stets beunruhigtes Verhalten, depressive Verstimmungen und ein reduziertes Selbstwertgefühl. Erschöpfungssymptome sind ebenfalls häufig, denn der stetige Kampf gegen den Zwang – ob erfolgreich oder nicht – kostet ungeheure Kraft. Die Betroffenen befinden sich in einem Teufelskreis. Sie erleben Zwangsgedanken, die für sie nicht erträglich sind und ihnen Angst machen. Bekämpft oder reagiert auf die Zwangsgedanken wird mit Zwangshandlungen, die wiederum die ausgelösten Befürchtungen am Leben erhalten. Bei neunzig Prozent der Betroffenen kommen sowohl Zwangsgedanken als auch Zwangshandlungen vor.

Die Entdeckung einer Zwangsstörung braucht in der Regel Zeit, da sich Zwänge nicht über Nacht entwickeln. Anfangs finden viele Betroffene ihr Verhalten normal, bis sie bemerken, wie viel Zeit ihre Rituale einnehmen. Dies kann zu Problemen in Arbeit, Familie oder Beziehungen führen und die Erfüllung von Verpflichtungen und Hobbys erschweren. Die Zwänge beginnen, das Leben zu dominieren. Der Verlauf einer Zwangsstörung kann variieren. Ohne Behandlung kann sie chronisch werden, mit Schwankungen in der Intensität der Symptome. Manche erleben auch Phasen, in denen die Zwänge nachlassen. Zudem können sich die Arten der Zwänge im Laufe der Zeit verändern.

Zwangsstörung oder Zwangsneurose?

Die Begriffe Zwangsstörung und Zwangsneurose werden oft synonym verwendet, da sie sich auf dieselbe psychische Gesundheitsproblematik beziehen. Beide Begriffe beschreiben eine Art von psychischer Erkrankung, bei der Personen unter wiederkehrenden, unerwünschten Gedanken und zwanghaften Handlungen leiden. Die Bezeichnung Zwangsneurose wurde in der Vergangenheit häufig genutzt, um auf die wiederkehrenden, quälenden Gedanken und Handlungen hinzuweisen, die bei dieser Erkrankung auftreten. Allerdings wird der Begriff Zwangsstörung heutzutage bevorzugt, da er die medizinische Terminologie genauer widerspiegelt und weniger wertend ist. In der klinischen Praxis und in der Forschung wird der Begriff Zwangsstörung verwendet, um verschiedene Arten von Zwängen und Zwangshandlungen zu beschreiben, wie z. B. Waschzwang, Kontrollzwang, Ordnungszwang usw. Es handelt sich um eine anerkannte psychische Erkrankung, die diagnostiziert und behandelt werden kann. Die Wahl zwischen den Begriffen Zwangsstörung oder Zwangsneurose ist meist eine Frage der Präferenz und hat keinen grossen Einfluss auf die Bedeutung der Erkrankung selbst.

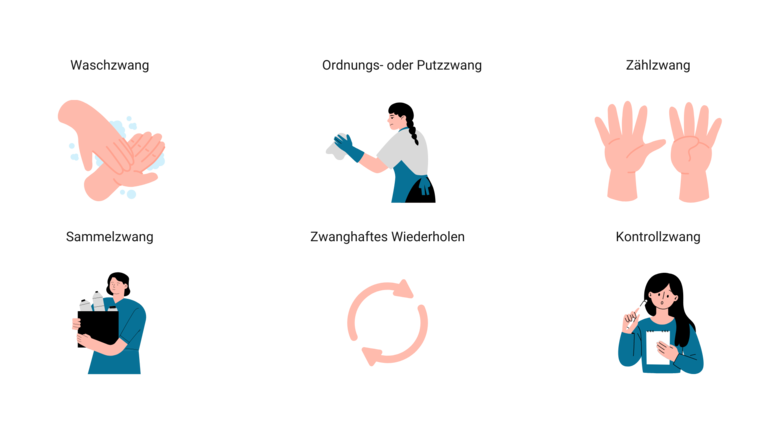

Arten von Zwangsstörungen

Es gibt verschiedene Arten von Zwangsstörungen, die jeweils unterschiedliche Merkmale und Symptome aufweisen. Hier ist eine kurze Übersicht:

- Zwangsgedanken: Bei dieser Form der Zwangsstörung haben Betroffene wiederkehrende, störende Gedanken, Bilder oder Impulse, die sich immer wieder aufdrängen. Betroffene empfinden solche Ideen als besorgniserregend. Am häufigsten finden sich Zwangsvorstellungen, die sich um Unfälle, Erkrankungen, Katastrophen oder Gewalttaten drehen und die insbesondere nahestehende Personen bedrohen sollen. Ängste dominieren das Leben, denn den zwanghaften Gedanken sind kaum Grenzen gesetzt. Sie können sich auch auf sexuelle Inhalte beziehen, auf religiöse und moralische Fragen oder auf alles, was das Thema Ordentlichkeit betrifft.

- Zwangshandlungen: Hierbei fühlen sich Menschen gezwungen, bestimmte Handlungen zu wiederholen, um ihre Ängste oder Besorgnisse zu reduzieren. Dies können Reinigungsrituale, wiederholtes Überprüfen oder bestimmte Zahlenzwänge sein.

- Waschzwang: Die in der Öffentlichkeit wohl bekannteste Zwangshandlung ist das Waschen und Reinigen. Menschen, die unter einem solchen Zwang leiden, haben panische Angst vor Bakterien und Schmutz, ihr Alltag ist durch Taten und Gedanken rund um Reinlichkeit bestimmt. Betroffene lassen keinen Besuch mehr in die eigenen vier Wände, um Schmutz zu vermeiden. Bei der kleinsten Unreinheit wird das ganze Eigenheim gründlichst gereinigt. Menschen mit einer entsprechenden Zwangsstörung geben niemandem mehr die Hand und wenn es sich nicht verhindern lässt, werden die Hände anschliessend wieder und wieder gewaschen – bis sie bluten.

- Kontrollzwang: Menschen mit Kontrollzwang haben die Angst, dass sie etwas Schlimmes tun könnten, wenn sie nicht bestimmte Handlungen genau richtig ausführen. Sie wiederholen oft Aktionen, um sicherzustellen, dass sie nichts Falsches getan haben.

- Ordnungszwang: Hierbei haben Betroffene die Notwendigkeit, Dinge in einer bestimmten Reihenfolge anzuordnen oder symmetrisch zu gestalten. Abweichen von dieser Ordnung verursacht Angst.

- Zählzwang: Menschen mit dieser Form zählen ständig Dinge oder wiederholen bestimmte Worte, um innere Unruhe zu lindern.

- Zwanghaftes Wiederholen: Betroffene fühlen sich gezwungen, bestimmte Wörter, Sätze oder Handlungen immer wieder zu wiederholen.

- Sammelzwang: Menschen mit dieser Art von Zwangsstörung haben das Bedürfnis, Dinge zu sammeln, selbst wenn diese keinen praktischen Nutzen haben. Die Angst, etwas Wichtiges wegzuwerfen, treibt diesen Zwang an.

Wie entsteht eine Zwangsstörung? Ursachen und Diagnose

Wie eine Zwangserkrankung entsteht, ist trotz bemerkenswerter Fortschritte und Erkenntnisse in der Forschung noch nicht völlig geklärt. Die meisten Expert:innen gehen davon aus, dass das Zusammenwirken verschiedener Faktoren für die Krankheit verantwortlich ist.

Gründe als Auslöser für Zwangsstörungen können sowohl genetisch bedingt sein, als auch aus Lebenserfahrungen resultieren. So kann zum Beispiel das Zusammentreffen einer vorhandenen psychischen Verletzlichkeit aufgrund von früheren belastenden Lebensereignissen mit einer akuten psychischen Überlastung zu einer Zwangsstörung führen. Auch der Umgang mit unangenehmen Emotionen, wie beispielsweise Angst, kommt hinzu. Für die genetische Veranlagung liefern das gehäufte Auftreten von Zwangsstörungen in einer Familie, sowie Zwillingsstudien den Beweis. Gemäss zahlreichen Studien spielt der Hirnstoffwechsel eine Rolle, da die Impulsübertragung im Gehirn von Erkrankten gestört ist.

Wenn Ärzte und Ärztinnen versuchen, eine Zwangsstörung zu diagnostizieren, fragen sie zuerst nach der Vergangenheit der betroffenen Person, wie sie sich fühlt und was sie erlebt hat. Auch ob es körperliche Gründe für die Probleme gibt, wird untersucht. Oft werden Tests gemacht, um mehr zu verstehen.

Zusätzlich überprüfen Sie, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind:

- Die Zwänge bestehen seit mindestens zwei Wochen

- Die Zwänge machen den Alltag sehr schwer

Häufig werden Zwangsstörungen mit generalisierten Angststörungen oder Tic-Störungen verwechselt. Eine Zwangsstörung kann auch mit anderen psychischen Erkrankungen gemeinsam auftreten wie beispielsweise Depressionen, Essstörungen oder Schizophrenie. Manchmal ist das Verhalten auch auf eine Persönlichkeitsstörung zurückzuführen.

Zwangsstörungen behandeln lassen

Je früher mit der Behandlung einer Zwangsstörung begonnen wird, desto besser sind die Prognosen. Es gibt heute Hilfen, um eine deutliche und dauerhafte Linderung der Symptome zu erreichen. Um eine Zwangsstörung erfolgreich zu therapieren, hat es sich als sinnvoll erwiesen, eine Kombination aus medikamentöser und psychologischer Behandlung anzuwenden. Im Bereich der Psychotherapie sind sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich verhaltenstherapeutische Methoden entwickelt worden. Auch die medikamentösen Möglichkeiten sind deutlich besser als früher.

Seit einigen Jahren wird bei Zwangsstörungen auch ein Hirnschrittmacher zur Linderung des Problems eingesetzt. Bei der Methode implantieren Chirurginnen und Chirurgen Elektroden in das Gehirn, die bestimmte Hirnbereiche elektrisch reizen sollen. Ziel der Therapie ist es, einen aus dem Tritt geratenen Regelkreislauf im Gehirn zu normalisieren und damit die kognitiven, emotionalen und motorischen Prozesse zu stabilisieren. Hirnschrittmacher kommen häufig erst zum Einsatz, wenn die Möglichkeiten der therapeutischen und medikamentösen Behandlung ausgeschöpft sind. Sie sollen Patient:innen helfen, den Alltag wieder besser zu meistern. Die Zwänge werden jedoch lediglich gedämpft und verschwinden nicht.

Hunderttausende in der Schweiz betroffen

Bis Mitte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts waren Zwangserkrankungen noch relativ unbekannt. Dadurch entstand bei den Betroffenen das Gefühl, mit ihrer Erkrankung alleine zu sein. Dies erhöhte die Suizidgefahr und minimierte die Chance, sich in therapeutische Behandlung zu geben.

Heute weiss man, dass Zwangserkrankungen weiter verbreitet sind, als früher angenommen. Die Dunkelziffer ist hoch, weil sich Betroffene ihrer Störung schämen und sie möglichst lang verbergen. Es dauert oft viele Jahre, bis eine korrekte Diagnose gestellt und eine angemessene Therapie eingeleitet werden kann. Fachleute gehen davon aus, dass in Deutschland bis zu 1,5 Millionen Menschen und in der Schweiz um die 100‘000 Menschen betroffen sind.

Die Zwangsstörung ist nach den Phobien, der Depression und den Suchterkrankungen die vierthäufigste psychische Störung. Zirka zwanzig Prozent der Patient:innen sind bereits in der Kindheit davon betroffen. Bei den meisten Betroffenen beginnt die Störung aber im frühen Erwachsenenalter.

Selbsthilfe bei einer Zwangsstörung

Im Umgang mit Zwangsstörungen im Alltag können folgende Tipps hilfreich sein:

- Strukturieren Sie den Tag: Ein strukturierter Tagesablauf kann dazu beitragen, die Unsicherheit zu verringern und die Gedanken unter Kontrolle zu halten.

- Schrittweises Konfrontieren: Statt den Zwängen nachzugeben, versuchen Sie schrittweise, sich den angstauslösenden Situationen zu stellen, um die Angst zu verringern.

- Atem- und Entspannungstechniken: Übungen wie tiefe Atmung oder progressive Muskelentspannung können Stress abbauen und die Kontrolle über die Gedanken verbessern.

- Ablenkung und Hobbys: Lenken Sie sich mit Aktivitäten ab, die Ihnen Freude bereiten, um die zwanghaften Gedanken zu durchbrechen.

- Soziale Unterstützung: Teilen Sie Ihre Herausforderungen mit vertrauten Personen. Unterstützung aus dem sozialen Umfeld kann enorm hilfreich sein.

- Professionelle Hilfe: Suchen Sie Rat bei Therapeut:innen, die Zwangsstörungen spezialisiert sind. Eine gezielte Therapie kann Ihnen Wege zur Bewältigung aufzeigen.